di Giovanni Testori

regia di Sandro Lombardi

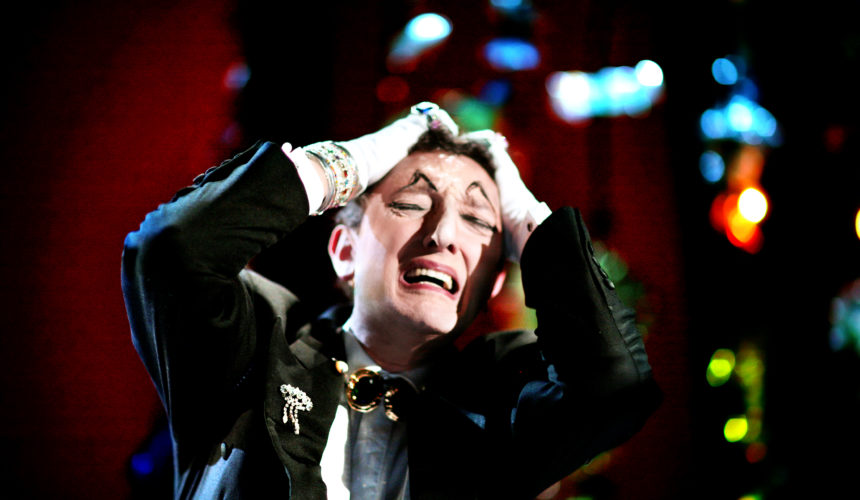

con Sandro Lombardi

e con Ciro Masella

scene Fabrizia Scassellati

costumi Marion D’Amburgo

luci Gianni Pollini

produzione

Compagnia Lombardi – Tiezzi

Prima rappresentazione: Firenze, Cortile del Museo Nazionale del Bargello, 13 maggio 2008

Dopo gli unanimi consensi riportati con Edipus, 1994, Cleopatràs, 1996, Due lai, 1998 e L’Ambleto, 2001, per ciascuno dei quali ha ricevuto il Premio Ubu come miglior interprete maschile dell’anno, Sandro Lombardi torna al teatro di Giovanni Testori con un nuovo allestimento appositamente pensato per il cortile del Museo del Bargello.

Erodiàs costituisce il pannello centrale del trittico con cui il grande scrittore lombardo chiude la sua teatrografia. Si tratta di tre lamenti di morte, il primo dedicato a Cleopatra, l’ultimo alla Madonna. Al centro, una delle eroine su cui più volte era tornato Testori: Erodiade, l’antica concubina di Erode, presa di folle amore per Giovanni Battista, tanto da spingere, furente per il rifiuto oppostole dal «precursore», la figlia Salomè a chiederne la testa,

Scritti durante l’ultima malattia e pubblicati postumi con il titolo di Tre lai nel 1994, questi tre compianti (di Cleopatra sul cadavere di Antonio, di Erodiade sulla testa mozza di Giovanni Battista, di Maria di Nazareth sul corpo martoriato del figlio Gesù) si presentano anche come tre conversazioni con la morte, che le tre donne affrontano in modi diversi.

Per questo spettacolo, in un teatrino di qualche cittadina brianzola tra i laghi e i monti, un attore, identificandosi con Erodiade, intona uno strampalato canto funebre. L’antica concubina di Erode inizia il suo lamento rimproverando il Battista di esserle apparso, tra i fumi del crepuscolo, troppo bello e seducente, e rievocando di lui ogni attrattiva, muscoli e randello compresi. Al di là della sua natura di compianto funebre, questo soliloquio è anche un canto d’amore: appassionato, struggente e disperato. Repentini scarti d’umore spostano di continuo il clima scenico dai toni alti della tragedia alla situazione quotidiana, anche baraccona e grottesca, di una stanca «subrettona» dalle bellezze appassite. Lo spettacolo si gioca tutto nel contrasto tra il riferimento biblico col suo sfondo palestinese e la fastosità barocca di un linguaggio che sposta la nota vicenda in un clima guittesco da teatro di varietà. La dimensione profondamente tragica e apocalittica di questo testo non impedisce insomma lo sbocciare di momenti di irresistibile comicità.